実際のヒット曲で学ぶ音楽理論だよ!キミの音楽理論で整理した武器で楽曲を分析し、得られた知見をキミの音楽理論にフィードバックしてレベルアップいくんだ!

コード進行は「楽曲情報」ウィジェットで好きな調に移調できるから、分析やコピー演奏の際の参考に活用してみてね!

過去に耳コピ+分析した作品たちは カテゴリ検索 または 目次(手動更新のため不定期) から参照できるよ。それではいってみよー!

楽曲情報

今回は アーティスト: 米津玄師 の 作品名: 海の幽霊 だよ。映画「怪獣の子供」の主題歌だね。

調は Aだよ。

本作品の別記事はこちら

コード進行

Aメロ1

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ Ⅰadd9

Bメロ1

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅵm7

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅰadd9

サビ1

Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

ⅣM7(9) Ⅴ Ⅵm7

Ⅳadd9 ♯Ⅴdim7 Ⅵm7

ⅣM7 Ⅴadd13 Ⅰadd9 Ⅳ/Ⅰ

大サビ1

♭Ⅵ Ⅴm7 Ⅶdim/Ⅱ Ⅵm7(11)

ⅣM7 Ⅴ7 Ⅰadd9

間奏1

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅰadd9

Aメロ2

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ Ⅰadd9

Bメロ2

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅵm7

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅰadd9

間奏2

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ7 Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅰadd9

Ⅰ

サビ2

Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

ⅣM7(9) Ⅴ Ⅵm

Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

ⅣM7 Ⅴ/♭Ⅵ(※) Ⅰadd9

===

※演奏に関しては実質♯ⅤdimでOK

Ⅳadd9 ♯Ⅴdim7 Ⅵm7

ⅣM7(9) Ⅴ Ⅵm

Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

ⅣM7 Ⅴ/♭Ⅵ Ⅰadd9 Ⅳ/Ⅰ

===

※演奏に関しては実質♯ⅤdimでOK

大サビ2

♭Ⅵ Ⅴm7 Ⅶdim/♭Ⅵ Ⅵm7(11)

ⅣM7 Ⅴ Ⅰadd9

♭Ⅵ Ⅴm7 Ⅶdim/Ⅱ Ⅵm7(11)

ⅣM7 Ⅴ

アウトロ

ⅣM7(13) Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7(13) Ⅴ Ⅰadd9

楽曲分析~コード篇~

まずは簡単にコード理論的に考察してみよー。

Aメロ&Bメロ

(Aメロ)

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ Ⅰadd9

(Bメロ)

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅵm7

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅰadd9

コード進行:1行1行語る456

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

や

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅰadd9

Ⅳ→Ⅴ→Ⅵmは哀愁漂うコード進行、とても日本らしくメランコリックなコード進行だ。機能で言うとSD→D→Tファミリーだね。

そしてⅣ→Ⅴ→Ⅰも同じく機能でいうとSD→D→T。つまり、AメロもBメロも大まかには同じ進行を2小節ごとに繰り返している。2小節という短い文節で語ってるかのようだ。

同じような進行でよくあるものは、236、256、456、451、436なんかがあるね。穏やかだけど情緒的なストーリーだ。3が入ってくるものなんかは短調感が凄く強くなって、哀しい曲調になる。

実はこの作品は、大サビを除いてほぼすべてこのSD→D→Tで展開される。 逆に言うと、同じ機能で進行する中、メロディやアレンジであれだけサビを盛り立ててるんだ。

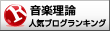

コード:感情を濁すマイナーコードの9th

ⅣM7 Ⅴ Ⅵm7(9)

の最後のコードなど

Ⅵm7(9)が沢山だね。マイナーコードへの9thはm3rd(短三度)の半音下になって音が少し濁る。

IV→Ⅴ→と来てのⅥmなので小さな到達感を受けるんだけど、この9thテンションによってなんだかモヤッとする濁りを残す表現をしてる。

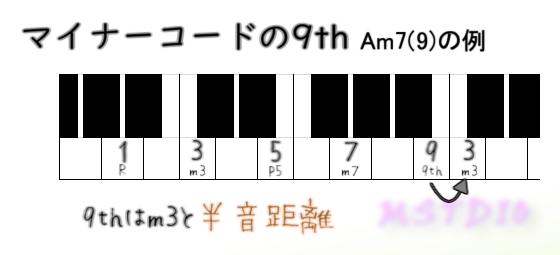

コード:光射すメジャーコードの9th

一方で、AメロやBメロの最後のコードも9thを入れているけど、こちらは真逆の効果になっている。

ⅣM7 Ⅴ6 Ⅰadd9

の最後のコードなど

メジャーコードの9thはマイナーコードの9thと違い濁りというより少し光を指す明るさがある。※個人の主観ね

Aメロ最後はⅠadd9、段落として一区切りを与えるトニックのⅠと、少し光射し込むadd9で、それまでの少しの濁りの中からふわっと光が差し込むイメージ。

Bメロも同じコードだね。さらにサウンドとしてストリングスのフェードイン(ボリュームアップ)で一気にサビに焦点をあてに行っているね。

サビ

(1回目)

①Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

②ⅣM7(9) Ⅴ Ⅵm7

③Ⅳadd9 ♯Ⅴdim7 Ⅵm7

④ⅣM7 Ⅴadd13 Ⅰadd9 Ⅳ/Ⅰ

(2回目)

⑤Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

⑥ⅣM7(9) Ⅴ Ⅵm

⑦Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

⑧ⅣM7 Ⅴ/♭Ⅵ(※) Ⅰadd9

===

※演奏に関しては実質♯ⅤdimでOK

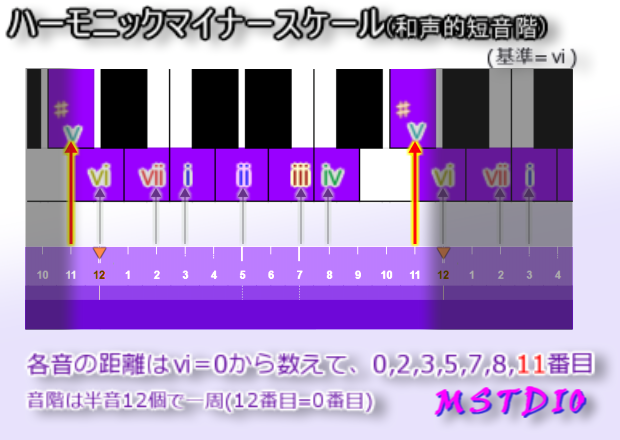

背景スケール:ハーモニックマイナー(※後述)

①Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

Aメロ、Bメロに続きSD→D→Tファミリー。なんだけど、ここでは2つ目のコードに変化を与えて大きく盛り上げる展開にしている。

2つ目のコードは

♯Ⅴdim=♯ⅴ、ⅶ、ⅱ

で、コード理論的には

Ⅲ7の根音省略でⅥmに飛びたい短調のドミナント

って扱いだね。ちょっとだけ背景スケールに言及すると、コード構成音内で

ⅴが♯ⅴ

に変化して元のダイアトニックスケールを逸脱する。このコードによりハーモニックマイナーへ背景スケール変化をさせてる。(右図はAマイナーキーの場合)

パッシングディミニッシュ系の記事でも書いたけど、これと同じように背景スケール変化をさせるコードとしては

Ⅲ、Ⅲ7、Ⅲ7/♯Ⅴ、♯Ⅴdim7、Ⅰaug、Ⅰaug/♯Ⅴ、Ⅰaug(9,11)/♯Ⅴ

とかとか色々選択肢あるね。切なさは同じように保ったまま、メジャーコードだと調和、augだと不安感等々微細な変化がある。今回は最も苦しく切なく迫る感じのdimだ。

同じようなコード…?

(2回目)

⑤Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

⑥ⅣM7(9) Ⅴ Ⅵm

⑦Ⅳadd9 ♯Ⅴdim Ⅵm7

⑧ⅣM7 Ⅴ/♭Ⅵ(※) Ⅰadd9

===

※演奏に関しては実質♯ⅤdimでOK

2回目、3回目のサビの最後って1回目とはコード進行が違うってことに気づいたかな。上の⑧の2個目のコードのことだよ。

※のところに書いてるとおり「※演奏に関しては実質♯ⅤdimでOK」なコード、つまり⑤や⑦と同じようなⅣ→♯Ⅴdimのコード進行ってことだね。

…

…

…

本当?

本当に同じ雰囲気に聴こえる?これは本当にSD→D→T?

詳細は背景スケール分析の方で!米津さんは狙ってやったのか(ほかのことを狙って結果的にこうなった気がする…)果たしてご本人も気づいているのか…

意図してたら凄すぎだし、偶然なら神がかってるよ本当に。

大サビ

①♭Ⅵ Ⅴm7 Ⅶdim/Ⅱ Ⅵm7(11)

②ⅣM7 Ⅴ7 Ⅰadd9

転旋・転調:同主調

借用と転調の線引き、色々な捉えかたがあると思う。時間が短かい転調は借用だとか、センターが変わったと感じられれば転調だとか。

この辺は利き手の解釈に委ねられるから正解は聞き手それぞれだね。本作品のは、僕の個人的な感情としては「あ、転調した?…と思いきや少し飛び出ただけだったんだね。」という、借用じゃないけど一瞬だけ転調の寄り道した感覚。ま、どっちでもいーかw

ここでは「短いけど転調してた」ってトーンで書くよ。

[フリなし]明示的に新しい空気を入れる転調

まず、大サビ初っ端のコード、

♭Ⅵ

で「元の調ではないよ!」って抜きん出た感があるね。直前のリフも

サブドミナントのⅣ

をなぞっているので、まったく前振りがない状態からの調脱出。ここから先は別の世界=同主調の世界に一歩飛び出た形だ。

これについては、誤解を恐れずに言うと、前振りのない強制的な乱暴な転調(借用)状態。心配症な作家さんなんかは、例えば少しでもスムースにしようと直前にベースあたりで「レミ」とか入れてFにつないだりしちゃうんじゃないかな、なんて妄想したり…。

でもね、これは裏を返せば突き抜けた情景の変化を与えてくれている。強さやエネルギーを与えるにはフリなしほど強いものはない、これは強い。

[誘導]ドミナント経由で同主調へ

引き続きこの大サビのコード進行を見てみよう。

①♭Ⅵ Ⅴm7 Ⅶdim/Ⅱ ~

これを同主調(半音3つ上の調)のディグリーで見てみると

①Ⅳ Ⅲm7 ♯Ⅴdim/Ⅶ ~

って進行になっている。3番目のコード

♯Ⅴdim/Ⅶ (≒Ⅲ7/Ⅶ)

が先程サビでも書いた、背景スケールをハーモニックマイナーに変化させるコードであり、一瞬暗さとか切なさを感じさせる雰囲気になる。そしてこれはドミナントとして機能しているコード、トニックに行きたい状態。

この調のトニックは?って考えると、♯Ⅴdim/Ⅶ(≒Ⅲ7)は短調のドミナント状態なので、

Ⅵm

の一択になると思うんだ。Ⅲ7→Ⅵmという教科書通りの短調のゴール。

ところでこのドミナント状態のコード

♯Ⅴdim/Ⅶ (≒Ⅲ7/Ⅶ)

を元の調で見てみると、

Ⅶdim/Ⅱ (≒Ⅴ7/Ⅱ)

というコードだね。状態としてはやっぱりトニックに行きたいドミナント状態なのでどこに行きたいかを考えてみる。

このコードは実質Ⅴ7、ってことは行きたい先のトニックは

ⅠまたはⅥm

だね。前者のⅠに進む形

Ⅶdim/Ⅱ → Ⅰ

は、さっきまで見てた転調先の世界で見てみると

♯Ⅴdim/Ⅶ → Ⅵ

だ。これはマイナーコードの

Ⅵm を Ⅵ

の形にした状態だね。ピカルディの3度の明るさを生む進行になる。

今回は、こっちではなく

ⅠまたはⅥm

の後者に進んだことで、いつのまにか元の調に帰還してる。

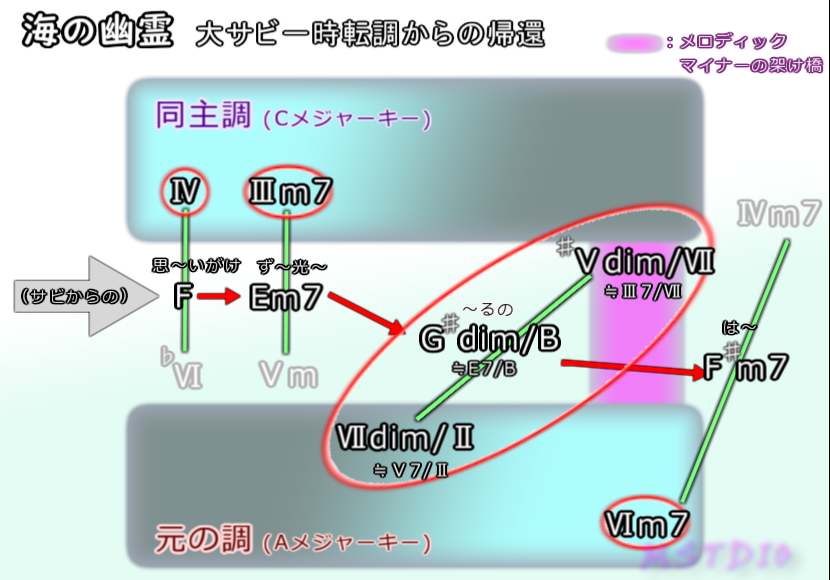

これを図で整理すると以下のようになるよ。(ピンクは背景スケール解説のときに説明するよ)

1つ目、2つ目の赤丸は、同主調での出来事(同主調でⅣ→Ⅲm7)。

3つ目の大きな赤丸が同主調と元の調に共通する出来事(同主調では♯Ⅴdim/Ⅶ、元の調ではⅦdim/Ⅱ)。このコードを軸にして調を入れ替えてる。同主調では調の外のコードだった♯Ⅳm7という選択肢(図の灰色)も、元の調で見るといたって普通のⅥm7だ。というかむしろⅥm7という主役そのものだ。

[使い分け]気づかせる転調・気づかせない転調

後者の転調は気づいた?実際のところ、前者についてはたいていの人は気づくと思うんだ。

よく「転調はテクニックだ」なんて言う人もいるけど、極論を言えばいきなりバーンと違う調のコード進行を始めれば誰だって転調できるんだ。バレバレのThe転調。あくまでテクニックがいるのは気づかせないような転調。でもこれはどちらがいいという優劣があるものではない。

気づかせる転調は、「転調したぞ」という新しい風をもたらすし、気づかせない転調は「なんかいつもより表現豊かだな」と浸ったまま元の歌唱領域に戻る。転調してる分選択肢が増えるから聴かせる表現も増える。

今回、冒頭では気づかせる転調で雰囲気を大きく変え、後半では気づかれることなく元に戻ってる。米津さんは転調をうまく使い分けてる。素晴らしい表現者だね。

アウトロ

①ⅣM7(13) Ⅴ Ⅵm7(9)

②ⅣM7(13) Ⅴ Ⅰadd9

大サビ最後の

また会いましょう

ここのⅣM7→Ⅴで聞き手は終わり(トニック、ⅠorⅥm)を意識する。「コレ」が終わるのだ、と。

ここで到達(トニック)を迎えることなく、更に踏み出すⅣM7(13)がアウトロ冒頭に来る。「もう少しだけ歩こうよ」と、ここから再度歩き出すイメージ。余韻が素敵だ…。

次回は背景スケール分析(詳細)

うわー、またまた熱が入りすぎて長くなってしまった…記事を分割するね。

どうだったかな。雰囲気を作るテンション9thの話、全体としての曲構成(SD→D→T)の話と、同じような構成のまま盛り上げるサビの話、大サビでの気づかせる転調と気づかせない転調の使い分けの話。

掘り下げればきりがないけど、ざっと書いても文量てんこ盛り…。このバリエーションやアレンジ幅の広さ。聴けば聴くほどいい作品だなぁ。

今回はコード慣れしてる人には「うんうん、そうだね」ってな話だったかもしれないけど、次回は少し高度な話、より詳細なスケール分析で徹底的に掘り下げるよ。

転調の裏に隠されたおもてなし手法や、書き残していた「2回目のサビのコード進行最後、本当に同じ?」の話のコード分析では見えない秘密が見えてくる。

それじゃーね!

読んでくれてありがとー! ↓ よければランキングや広告ポチもお願いします!

![]()

![]()

その他、米津玄師さん作品の別記事はこちらだよ!

![[楽曲分析]海の幽霊/米津玄師①楽曲解釈・ギミック](https://www.mstdio.tokyo/wp-content/uploads/2019/06/UminoYuurei-02.png)

コメント

[…] コード進行は前回の記事の『コード進行』を見てね。 […]

[…] 前回の記事は音楽理論記事の中級者以上向け、本記事はそれより少し難易度高め(?)なので、作品の世界観の解釈記事を読みたい人はコチラの記事、コード進行を見て演奏してみたい人やコード分析を読みたい人はコチラの記事を見てね! […]

[…] コード進行は前々回の記事を見てね。 […]