久しぶりに更新!たまにはサクっと気軽な実験的テーマをやってもいいかな?ってね。がっつり推論・実験・考察までやってしたためて、ってよりもラウンジ・ラボなんだしアイデアや公理の種は、まずは種のまま投稿してもいい…よね?

今回は音楽的Tipsなコラム、転回系の機能は音高に依存するよって話、ひいてはベースが機能性に大きく左右するよっていう大事な話だよ。キミの音楽理論の方には多分取り込まないんだけど、最後に述べるけど7CM理論の方では機能原理として書いてるよ。

まーまずはちょっとサンプル聴いてみて。

🎶聴いてみる

上空の転回系

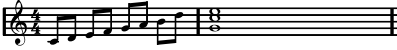

さてクイズ、次のメロディの次に来る和音は何?冒頭のメロディ駆け上がりは、

ドレミファソラシレ

だよ。つまり冒頭でハ長調だよ~って心を馴染ませてるからの~、そのあとのコード!

うん、Cだね。耳のいいキミはC/Gって解答するかもしれないし、音として把握しなくても聴感としてThe トニック 感が強く感じられてCってわかる人も多いんじゃない?

正解はこのとおり。

これは

[ソ+ド+ミ]=C/G

をすべてある程度高いところで鳴らした状態。”正確”に書くならC/Gかもしれないけど、Cって書いてもなんら問題はない聴感じゃない?言い方変えると、G音を1オクターブあげたCの形で鳴らしても大差ないと感じるんじゃないかな。

さてここからが実験!

🧪実験

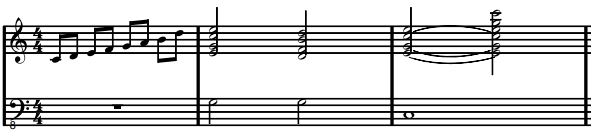

サンプル①C//G

次はC/GのG音を1オクターブ下に入れてみよー。 C//Gってなんぞや??ってのは「少し下げたよ」って僕の気持ちを書いただけなので深く考えないこと!(そんな記号ないよw)

さてどう聴こえた?僕的には

- トニック なんだけど…

- ちょっと終止成分足りない感

- 少しモヤっと感

- 終わるの?っていう疑問符が残る感じ

- もう一声最後に欲しいなって感じ

って感じかな。キミの感じるままに整理してみよー。

更に続けるよ!

サンプル②C///G

更にGの音を1オクターブ下げると…?

どう感じたかな?個人的には終止として結構もやもや。不安定も感じるし、 トニック が濁ってけがされちゃってるかのような…。いい意味で言えば少し浮遊感や爽やかに飛んでる感がなきにしもって感じだけど…。

じゃーこれを解消するような手続きを踏んでみようか。

C///G→G7→C

はい、教科書どおり感~!

🤔考察

実は音楽理論ではC/G→G7をまとめて ドミナント って呼んだりもするようなんだけど(キミの音楽理論では区別するよ)、一口にそういってもベースの音高で変わってきてるように聴こえない?なんというか

という1と2のグラデーションがあって、

というか…。

💡結論

ってことで、ここでの結論は

- 転回形は、ベースの音域によって機能性が変わってくる

って結論にするよ。転回形を使う際はベース音の音高を意識してみると、表現の域は変わってくるかもね!

余談、別サイト(立ち上げ中)の7CM理論は、むしろここを機能性の公理として公理系を立てているので、この事象自体は証明される側の話になるよ。よかったら読んでみてね。(易しい方→概論:ざっくり機能、難しめ→理論:7CM理論-機能の正体(詳細篇))

それじゃーね!

読んでくれてありがとー! ↓ よければランキングや広告ポチもお願いします!

![]()

![]()